ツェッペリン:世界航空事業の開拓者

戦時および戦後のツェッペリン飛行船

「グラーフ・ツェッペリン」で世界周航へ

いま、おそらく呪縛が解けたのだと思う。

我々の調査で動力の事故がエンジンに起因していることが判った。エンジンとプロペラの間を連結するカップリングに突風の衝撃力が加わったのであった。この継ぎ手が騒音を発し、非常に不安定になる。そのためにこれを補強した。これによってその継ぎ手の振動・騒音は消滅した。この系の振動は直接エンジンに伝達され、破損を引き起こす。

発生した力を確実に伝達するので、飛行機のエンジンでもクランクシャフトが原因もなく突然破損したことがあった。この振動に起因する破壊は必然的に存在する。

信頼性の高いマイバッハ・エンジンにはちょっとした設計変更が必要であった。

相当長い期間、飛行船は格納庫にあり、我々は無為に過ごした。

エッケナー博士は、そのエンジン故障をもう絶対に起こさないようにしようと決心した。

我々は、この快適な夏の時期に数え切れないほどの航行への照会と予約を受けた。

飛行船、それは当時唯一、エンジンの信頼性の証明を取得していたのである。

数えきれぬほど多くの長短の航行を -満席で- 予定することが出来た。

しかし、我々には別の意図があったのである。

我々は、ツェッペリンが決して好天用飛行船ではないことを証明しようと思っていた。

ある航行を行うつもりであった。それはどんな天候でも決行する航行である。

それは世界一周飛行であった。

その資金調達は大部分、新聞社によって確保され、その殆どはアメリカの新聞王ハーストによることになった。

彼はヨーロッパを除く全世界への独占報道権を獲得するために、特派員カール・フォン・ヴィーガントに全権を委任した。

英国の新聞は自信に満ちたドラモンド=ヘイ女史に委任し[註:これは間違いである。グレース・ドラモンド=ヘイ女史はイギリス人であるが、ハースト新聞の特派員である]、フランスはガーヴィル・レーシュを派遣し、ドイツ勢としてロルフ・ブラントとマックス・ガイセンヘイナーが決まった。

コストの大きな部分は郵趣家によることになった。

20名の乗船者のうち -ひとりあたり乗船料4万マルク- を支払ったのは2人だけであった。

残りは招待者と合衆国を含む各国当局の代表であった。

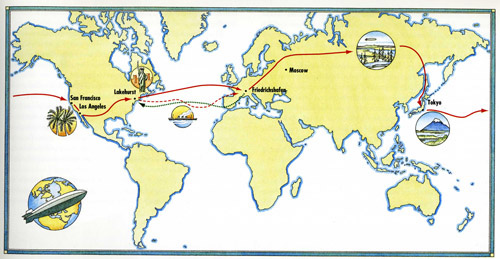

1929年8月1日、「グラーフ・ツェッペリン」は合衆国へ出発した。資金の大部分を負担したハーストがそこを条件にしたからである。その航行はニューヨークの自由の女神像を始点・終点としなければならなかった。

エッケナー博士は、それに最善をつくし、ある意味で2つの世界一周飛行を実現した。一つはアメリカの、そしてもう一つはドイツの世界周航である。

人はどちらがレースに勝つか、予想し期待した!

アメリカへの航行は、激しい向かい風のために幾分遅くなり、困難な飛行となった。

8月8日の夜、また超満員の飛行船はニューヨークを出発し、エッケナー博士の誕生日である8月10日に、55時間19分の最短記録を樹立してフリードリッヒスハーフェンに帰航した。

そこで4日間を最後の整備に当てた。

8月15日の黎明、「グラーフ・ツェッペリン」は燃料、糧食、それに不時着に備えて非常用装備を搭載して本拠地を東に向けて出発した。

途中無着陸でベルリン、ケーニヒスブルク上空を経由してロシアに向かった。

大圏コースに沿って飛行し、それ以上延長できない日本までの長大な行程を進んだ。この航行で、レニングラードにもモスクワにも立ち寄らなかった。最初に上空を通過したのはナルワの街であった。ウラル山脈の南端でアジアとの境界に到達した。我々はヨーロッパに別れを告げたのである。

眼下には果てしない森林が続いていた。しばしば、途方もない森林火災から物凄くもうもうとした煙が流れ込み、我々の視野を遮った。

3日目の朝、オビ川とエニセイ川のあいだに広大な沼地タイガが広がっていた。朝日の最初の光芒の下に沼沢地が無限に続いていた。それはまるで水と大地を別けた天地創造の日が再来したようであった。その瞬間、我々は限りなく小さな存在に思え、いままで誰も見たことのないこの眺めを見ることをありがたいと思った。

我々の非常用装備に何か忘れてきた。不時着を余儀なくされたときに対応出来るように猟銃や弾薬など狩りの装備は積み込んでいた。だが、釣り道具は想定していなかった。しかし、それは下に横たわる地域に対して持参を決めた方が良かったと思う。

エニセイの流れに従って我々は下ツングースカに行き着いた。永久凍土地帯を流れに溯って航行し、緯度65度まで来た。ここでは今日マンモスを見つけることが出来る。ただ、漠然とそれらしきものが見えた。

我々はロシアの地誌資料を受け取り、ただコンパスと偏流計算のみで操舵していた。予め計画していた通り、我々はブクチュクシャン山脈のウィルジュイ川とヤクテネベ川の源流に来た。

4日目の朝、ヤクーツクに向かって針路を取った。そこには、多くのドイツ戦時捕虜の墓地があった。我々は故郷から携えてきた花環をパラシュートで投下した。

それから、巨大な流れレナ川を横断したが、そこは河口から2000キロメートル離れており、エルベ川を思わせる眺めであった。さらに不毛のスタノヴォイ山脈に来た。

ここではもう、不完全な地図を補正することを諦めた。そこの峠は標高1100メートルと示されていた。我々はウジ川の流れをたどってネルカンの街を見つけることが出来た。そこから渓谷はどんどん狭くなり、さらにさらに上って行き、北にあるいは南に曲がりくねっていた。

我々の横に標高1500~2000メートルと思われる山頂が聳えていた。谷底は1100メートルと標記されていた。

この状況は居心地が悪かった。この谷ではもはや飛行船の向きを変えることは許されなかった。飛行船に強い負荷が掛かるので我々はもっと低い高度を航行しなければならなかった。

燃料は船上に充分に残っていたので、中間着陸なしでロサンゼルスまで連続航行することが可能であった。

しかし、まず谷間での旋回をしなければならなかった。前方に地平線がはっきり見えた。高度1700メートルまで到達し、尾根を僅か100メートルの高度差で超えた。

観察者として同乗している米国海軍のローゼンダール司令は、冗談で尾根に咲く黄色い花を摘み取ろうと思うと言っていた。

しかし、我々はやり遂げた。眼前に太平洋の入り口、オホーツク海が横たわっていた。アヤン港の傍には険しく切り立った海岸があった。地球の丸みを体感する困難を克服したのである。我々とともに移動していた台風の尾が、夜のあいだにすばやく南方に行った。航行4日目、サハリン海峡の向こうに、もう日本海岸が見えた。

誰の目にも、この島国と何日も全く人跡を見ることのないロシアとの違いは明らかであった。ここではどんな小さな土地や、その隅でも利用し尽くされていた。ここでは、人は2階に住み、庭には植物を育てているように見えた。

我々は午後東京に到着し、そこから更に横浜まで脚を伸ばした。

宮城のすぐ傍で、あるジャーナリストが彼のレポートを袋に入れて投下した。それは池に落ちたが、小さな日本人少年が水に飛び込んでそれを郵便に間違いなく手渡した。彼は後日確認されたという。

そのすぐあとで我々は霞ヶ浦に着陸した。

11247キロメートルを101時間40分で走破したのである。

日本人の歓迎は、きわめて熱烈なものであった。しかし、わが同郷の人達も歓迎してくれた。

飛行船が着陸直前にバラスト袋が放水され、シュヴァーベン出身のドイツ令嬢に掛かった。彼女は「これはボーデン湖の水だわ!」と叫んだ。

飛行船は日本水兵の助力で、飛行船はまもなく格納庫に収容された。この格納庫は戦時中、ドイツのユッターボクにあったものである。

何日にもわたって群衆が遠くから旅をしてきた驚異の鳥を眺めにやってきた。

そこでは驚くべき際だった対比が存在した。大臣とともに現れたモダンなパリ風に着飾ったフロックコートの夫人がいた。そこにはまた、黄色の肌に腰巻きをまとった農夫も居た。きれいな色の着物を着た芸者が乗組員のサインを貰いに来ていた。広い帯で背中に子供を負った婦人もいた。小さな頭が眠たくて後ろにずり落ちそうになっている。だが、見たところそれで問題ないようであった。

最初の日の夕刻、我々飛行船乗り組みの士官は、霞ヶ浦の施設に招待された。そこへ行くまで、自動車で魅力たっぷりな土地を体験した。

だが、我々が小さく上品な茶室に行ったとき、我々が突然 -ある意味で飛び上がって- 全く違う文化圏に来たことを認識した。日本人と芸者のあいだで、膝を曲げて床の上に座らなければならなかった。眠ったり夢を見たりしてはいけないので腕をつねったりしていた。しかしやがて、脚を曲げたまま眠ってしまう。芸者は我々が居心地悪そうにしているのに気づいて脚を伸ばすようにすすめてくれる。そこに膳が運ばれてきて伸ばした脚の上に据えられる。ただ、大きな足指がその先に見えていた。

そうやって形式張った状態でしばらくして、そのあとでくつろいだ。まもなくエッケナー博士が、当局の代表者の座っている中ほどで、ワイシャツの袖の上から体に合わせた着物を着て姿を表した。

また、東京に行ってからも乗組員の一部が招待された。祝宴のあと、祝宴が組み込まれ、接待ずくめの歓待であった。それぞれの場所で、その都度贈り物が贈呈された。

天皇は我々が浜離宮に訪問したときには残念なことにご不在であったが、我々に美術品を贈られた。

あっという間に我々の出発の時が来た。

4日目の夕方遅く、我々の滞在していた格納庫から曳き出されるときに、ウィンチ台車が出口の軌条に引っかかった。飛行船を台車から取り外す前に支持索がガクンと動き、それでゴンドラが乗り上げてしまい支柱が壊れたが、ゴンドラそのものの損傷は軽微であった。

日本人はこの事故で慰められないほど悲嘆にくれた。しかも、その地上支援を指揮する士官の責任が追及され、咎められた。

エッケナー博士はその上官に、彼にこの事故の責任はないことを説明した。24時間で修理を行い、首席操舵手ミュラー以下が配置につき出発準備が整った。

我々は我々に友好的に接してくれた日本の素晴らしい思い出とともに離陸した。

太平洋を68時間で横断した。

ほぼ50時間、霧に包まれて航行した。しばしば、方位検出と偏流確認のために100メートルまで高度を下げた。

そうやってとうとう来てしまった。我々は食事のあとカリフォルニア海岸に近づいた。ドイツの汽船に出会ったので、彼らに現在位置を照会した。しかし、無線でその回答が来る前に、我々はサンフランシスコの「ゴールデンゲート」の海岸線を算出していた。

その街の上空で旋回した。いつものように飛行機が伴走していたが、港内在泊のすべての船がサイレンを鳴らして、祝砲とともに耳を聾する騒音の歓迎であった。我々は夜間航走を続け海岸近くにある、我々の後援者であるハースト氏の別荘を短時間表敬した。建物と庭園に照明が施され、ハースト氏が自身で手を振っているのが見えた。

8月26日の朝、80時間におよぶ9659キロメートルの航行のあとロサンゼルスに着陸した。

合衆国海軍はここで、我々のために繋留柱を使えるように用意してくれた。しかし、見込み違いのため計算に間違いが生じ、我々が無線通信で期待したのとは相違して突然の問題が生じた。充分な量の水素ガスが用意されていなかったのである。それで、飛行船を軽減するために乗組員の一部は飛行機でレークハーストに向かった。

ロサンゼルス唯一の滞在日に大規模な歓迎会が実施された。我々はディナーで映画の大スターと同席した。そのメニューにはエッケナースープ、レーマンカツレツ、デザートにはシラーロールが並んでいた。

夕刻に出発しようと思ったが、気温が予想を超えて遙かに高かった。必要最小限以外の糧食と搭載していたバラスト水を投棄しなければならなかった。

やっとのことで動き出すことが出来、地上支援員により飛行船は浮揚した。

上昇しようと思っても高度20メートルがやっとでそれ以上あがらず、動的に飛行船を持ち上げるために全エンジンフルパワーで運転しなければならなかった。

何とか航行を始めた -そのとき1キロメートル前方に、高さおよそ40メートルの高圧電線が視認された。

昇降舵手が船首を上昇させようとして船尾を下げたので、垂直安定板の下縁が引っかかって地面に触れ、芝や草を巻き上げた。だが、さらに前進した。

エッケナー博士は落ち着いていた。彼は昇降舵についていた彼の息子に冷静に言った。

「クヌート、直進を保て!」

そして障害物の直前で「今だ、上げろ!」

ツェッペリンの先端は電線を越えて飛んだ。我々は船尾部が心配であった。だが、飛行船の中央部が電線を越えて、エッケナーの静かな指示があった。「ここから、また直進!」

そうして間一髪で危機を乗り越えた。

我々は空中にいるので、水は大事に使った。乗組員は剃刀を禁じられていた。

そこからコースを南にとって海上に出た。サンディエゴで東に転舵した。

大陸上空を往き、エンピリアル渓谷で非常に強い突風を受けた。また昇降舵で乗り切ることが出来た。我々はシカゴ、クリーブランドを通過した。

21日の航行のあと、再び自由の女神を周回して、503時間ぶりにレークハーストに到着した。第1の世界周航の目的地である。

我々は以前にも来たことのあるニューヨークで凱旋の歓迎を受けた。しかし、エッケナーも我々も期待していたすべてを上回っており、それは過酷であった。

市長が我々に名誉市民権を授与した。エッケナー博士は、交渉のため合衆国に留まった。

我々は2日だけレークハーストに留まり、レーマン船長の指揮で既に通ったことのある大西洋を戻った。

このフリードリッヒスハーフェンからフリードリッヒスハーフェンまでの、第2の世界周航は20日で終わった。我々は早朝に母港に到着し、祝砲の歓迎を受けた。

「グラーフ・ツェッペリン」は、総計およそ35000キロメートルを航走したことになる。史上最初の航空機による、20名の乗客と40名の乗組員を乗せての世界一周飛行が達成されたのである。