「グラーフ・ツェッペリン」で世界周航

第一区間

最初の昼食

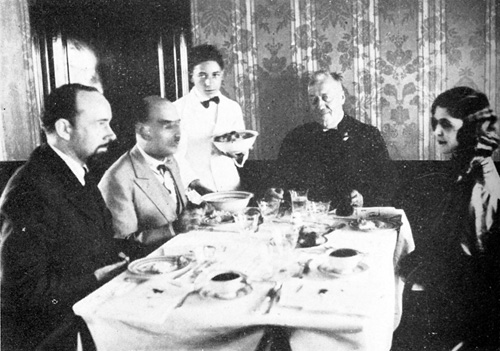

そうしている間に、昼食の時間になった。なんと素晴らしくキチンと並べられているテーブルであろう。磁器類にナプキン。それまでの航行では、2部屋のコンパートメントで狭い居室の長いテーブルでしか食事が出来なかった。

それでは乗客同士のつきあいもままならなかった。いまや、4つの食卓で昼食を摂ることが出来る。それは4隅にあり、その間のスペースは、スリムなスチュワードのクービスや、「まじめな」-フレミング船長はとりわけその発音が上手であった-小柄なボーイがバランスを取りながらちょうど通り抜けられるほどの広さであった。

食事はコックがとても良いものを提供してくれた。ライン川の鮭、ノロの背肉、クリームとフルーツである。上質のモーゼルワイン、口当たりの良いラインワイン、コクのあるボルドーも用意されていた。ボトルの栓を抜き、グラスの音をさせて最初の乾杯をした。人々はより親しくなり互いに会話が弾んだ。

私のすぐ右にはガーヴィル氏が座っており、左にはイセリン少佐がいた。

彼は生粋のスイス人で、その家系は15世紀に溯ることが出来る。

立派な50代の男性で、スキーヤーであり常に柔軟な考え方と強靱な意志を持つ若々しい感激家である。

私は、最初の1時間はスイス系ドイツ語よりもガーヴィル氏のフランス語の方が理解できた。食事のあいだにもう一度、映画を撮り写真撮影が行われた。

そのとき、我々はダンチヒへの途上、地上400メートルの上空に座っていた。

我々の足元20センチメートルにエーテルがあった。そこでモカを飲んでいた。

左右両舷の幅の広いゴンドラの窓を上げると、地平線まで広がるドイツの景観が広がっていた。

日本の海軍士官もテーブルメートの一人であった。色は浅黒く、眼光鋭い黒い目で、紺の制服の腰には短剣を吊っており、如何にも外国人らしい容貌で最初の正餐に逞しさを感じさせていた。外国人のなかでは、船上でのこうした食事に最も驚いていた様子であった。

我々は乾杯し、私がグラスを左右にしたとき、彼は大きく笑って頷き、私ともう一度乾杯した。

それから我々はダンチヒ上空を進んだ。海にそそり立つ立派なマリエン聖堂が見え、その鐘の音を幾分憂いを感じながら聞いていた。このドイツの街が、ドイツのツェッペリンに向かって訴えかける悲嘆の声のように鳴り響いていた。