陸を越え、海を越え

Hugo Eckener著 "Im Luftschiff über Länder und Meere"(続き)

1931年の北極飛行(6)

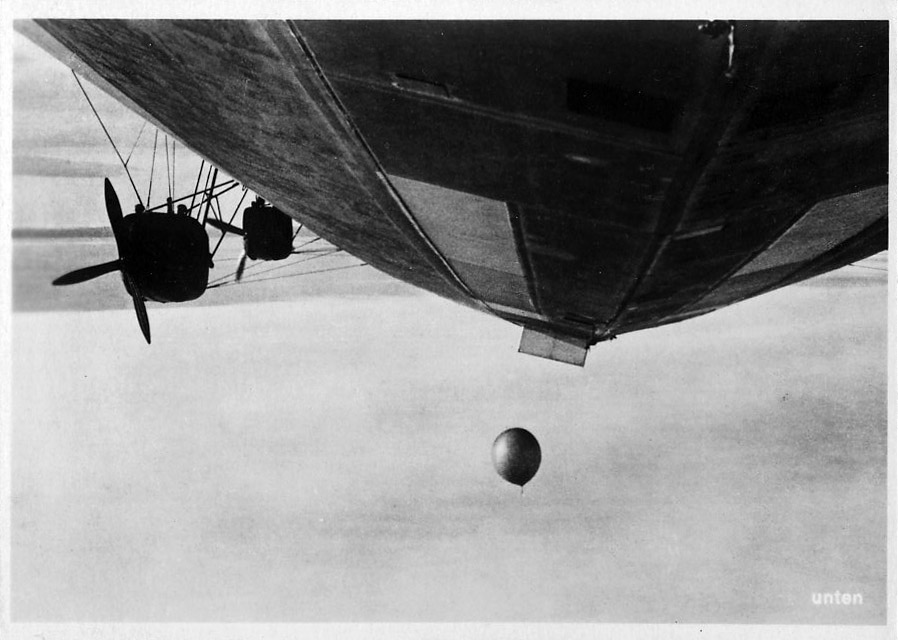

これは時間の浪費だけではなかった。船上には気象学者、物理学者、電気の専門家などの科学者を乗せており、彼らは妨げられずに仕事をする機会を持つことが出来たのである。特に、モルチャンコル自記天候観測気球は、カルロス教授の支援のもとで開発者によって実験が行われた。数種類の大気測定器がとりつけられており、成層圏まで上昇して成功をおさめた。

他のグループは磁気と静電気の研究を行い、気象学者は大気現象の調査とその地域での発達過程を調べることが出来た。私は非常に有益なことであると思った。

個人的なことであるが、私はそのときまで極地の海上で光や反射、それに色彩現象がどのように見えるか知らなかった。素晴らしく透明で鮮明な空気と、異なる温度の気団が混じり合い、グリーンランドの冷気の流れ込みにより定常的な蜃気楼をもたらし、我々はそれを幻想的に眺めていた。

ただ、最終的にそれが非常に長距離にわたってせき止められた雲や霧の照明であるということを確認するために一体何回、氷原や荒海の青い水路を見たことであろうか!

近づきがたく油断できない海洋の上に穏やかに浮かんでいることを想像することは奇妙な経験であった。そしていま、輝かしい光と色彩の中にその姿を現したのである。

このような状態で昼過ぎまで飛んでいたが、やがて氷原の片隅の水平線上に見間違う筈のないものが現れた。そこは北緯約78度であり、その年 異常に北から遠かった。ほぼ、その時刻に視界が完全にはっきりと見渡せるようになり、遠くに氷河と雪に覆われたフランツ・ヨーゼフ・ランドが見えた。

いま、光と多彩に輝き始めたものは圧倒されるほど並外れた美しさで、私がそれまでに見た何物にも較べることのできない、とても忘れがたいもので、ここにそれを思い出して書いてみる。

「輝き透き通った氷河に覆われ、妖精のようにデリケートで、無限に続く色彩に彩られた氷が色鮮やかな水際と幻想のような形の島や丘の麓に横たわるフランツ・ヨーゼフ・ランドの様な極地を見たことのない者は誰も、地球が我々の眼や心に示してくれた最も美しいものを決して知らないに違いない。」

このような光景を見るためにはおそらく、この妖精の国の上空1000フィートを飛ばねばならないが、ナンセンが「夜と氷」と言った世界は、我々が経験したものよりずっと劇的な情景であった筈であるが、これは世界の上の光と夏の勝利と感じた。極地を夏に飛行船で行くことは、美しい情景を探し求めて歩く人にとって、とても素晴らしいものであると言うことは明らかであった。

だが、そのためには飛行船に広く自由な視界を用意する必要がある。

我々は花の咲いた植物の跡を示すフローラ岬を通過した。そこはフリチョフ・ナンセンが北極海の荒涼とした氷原とフランツ・ヨーゼフ・ランドから戻り、あのイギリスの探検家、F.G.ジャクソンと逢ったことでよく知られている。

そこから、我々は「靜の海」と呼ばれる海域に入った。そこで砕氷船マリギンと逢おうとしているのである。

たしかに、そこに居た。大きな島の急な崖の傍の海峡入り口であった。

我々は無線で挨拶を交わし、近くの海面に降りたいというこちらの意図を伝えた。

ゆっくり降下し、マリギンから500ヤードの海面に降りた。グリニッチ標準時でおよそ1700であった。

落下傘のような形のシーアンカーが入れられ、前後のゴンドラにバラスト水を張った。

こうして飛行船は軽風に船首を向けて安定して静止し、マリギンが送って寄こすボートの到着を待った。そのボートには砕氷船から幾人かの訪問者と、飛行船で運んだものと交換する郵嚢が幾つか載っていた。

ボートが近づくと、その前年難破した飛行船イタリアの司令であったノビレ将軍が見えた。

春にノビレは我々の計画を聞いて「極地の専門家」として同行することを申し入れて来ていた。折角だがと断った。我々は氷の割れ目の経験を重ねようとは思わなかったからである。